Черный доломан

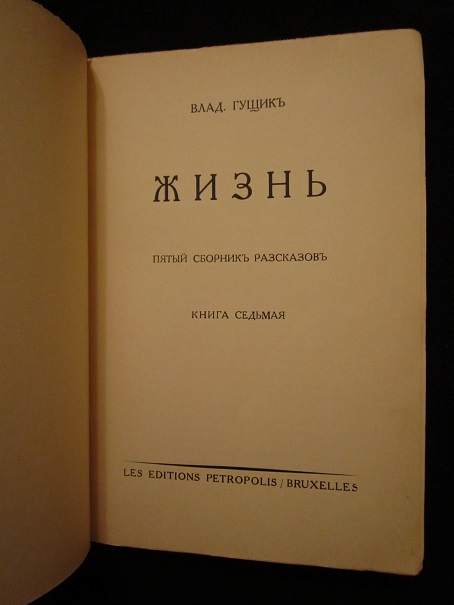

Автор рассказа "Чёрный доломан" - Гущик Владимир Ефимович (1892-1947), русский писатель, живший в Эстонии (попал туда в составе армии Юденича). Автор нескольких книг стихов, рассказов и одной пьесы. В Таллине сотрудничал в периодических изданиях, работал маляром. Увлекался евразийством, участник сборника «Поток Евразии». Весной 1940 г. стал сотрудником советской разведки, однако в январе 1941 г. был арестован НКВД, умер в лагере. Журнальная версия рассказа "Чёрный доломан" вышла в журнале "Иллюстрированная Россия" 1935 № 21/22. История не имеет никакого подтверждения; имена офицеров, кроме полковника Дика, вымышлены. Полная версия - в сборнике "Жизнь", Пятый сборник рассказов. Брюссель, Les Editions Petropolis, 1939 г., 192 с. Алибе.     Оглавление: Жизнь. - Иордан. - Черный доломан. - Медведица. - Цветок гиацинт. - Старая церковка. - Атуев. - Чорт. - Озеро. - Ких. - Кувырло. - Володька. - Предстатели. - Таинственный талисман. - Бабушкины именины. - На смерть Куприна. Книга на Алибе Черный доломан (Рассказ-быль из эпохи царствования Александра ІІ-го) Где друзья минувших лет, Где гусары коренные… Д.Давыдов I Два эскадрона Александрийских гусар возвращались с занятия. Запыленные, потные, входили они на рысях в весенний городок. Дробным стуком весело цокали подковы по мостовой. Третий эскадрон, поотстав на шоссе, залихватски выводил песню: Наш эскадронный молодец Для солдат своих отец. Он не спал, не дремал, Эскадрон свой обучал. И бравые громкоголосые гусары подхватили с присвистом: Эскадрон свой обучал Для прибытия царя!.. Кони, предчувствуя скорый отдых, закусывали удила, горячились и, нервно дрожа, вытанцовывали шаг. Гусары осаживали коней, ровняли строй и прислушивались, как тенор серебряным колокольчиком выводил дальше: Как приехал русский царь Православный государь. Наш эскадронный не сробел, — Показал ему карьер! ... Мы карьером проскакали. Благодарность получали!... — Ку-ту-зо-ов!! Надрываясь, старался перекричать песенников поручик Зубов. — Ку-ту-ту-зо-ов! Полковой адъютант, поручик Ингистов, перегоняя рыженького Зубова, весело крикнул ему под самое ухо: — Зубов, не злись! И, догнав ротмистра Щербакова, ехавшего бок-о-бок с корнетом Урусовым, приложил руку к козырьку и многозначительно спросил: — Господин ротмистр, как нам быть с Диком? — А что? —Да у меня опять был его бывший деньщик Бубликов. Дик все хандрит, ругается, часами не разговаривает. Бубликову морду грозился набить. — За что-же? улыбнулся Щербаков. — Да разве Бубликов исправим? Он каждое утро чистит ему доломан, и каждое утро убеждает надеть его вместо генеральского сюртука! Ну и извел. —Да, господин ротмистр, в лице Дика мы потеряли исключительного полкового командира! Правда, другие приобрели в нем хорошего бригадного генерала, но бригадный генерал, — не черный гусар... —Жаль Дика! тихо сказал Щербаков и еще тише спросил: — По-твоему, Мика, пора? — Ей Богу, пора! горячо заговорил Ингистов. — Помилуйте, мы медлим точно семинаристы. — Хорошо. А взвесил - ли ты, да и все вы, чем может кончиться при неудаче наша затея? Подумал - ли ты, что великий князь разотрет нас в порошок и разбросает к дьяволу на рога! — Тогда к царю! невозмутимо ответил Ингистов. — К царю?! Так ведь это, батенька, бунт! — Почему бунт? Отправятся лучшие офицеры. Мы будем просить, умолять. Мы убедим. И поручик Ингистов все жарче и жарче стал доказывать, что дело, задуманное ими, правое, что опасаться нечего, что и великий князь, несмотря на свою суровость, человек, а не зверь, что только нужна быстрота, и что они поведут быстроту и натиск, как и подобает бессмертным гусарам и — не следует опасаться неприятностей. Щербаков слушал молча. Его лицо выражало каменную строгость, а над бровями залегла морщина заботы. Но глаза его блестели веселым и задорным огнем, какой вспыхивает только у видавших виды кавалеристов, хорошо знающих цену себе и своим друзьям. И взгляд строгого ротмистра, временами, сбегая с возбужденного лица Ингистова, останавливался на миг, на один только миг, на лице корнета Урусова и тогда под седеющими усами Щербакова скользила улыбка; уж очень строгим, не по летам и не по чину, казался ему Урусов. «Дитя ты, дитя! – думал Щербаков и вдруг, строго обернувшись к Урусову, спросил: — А ты как думаешь, Николай? — Я только осмелился доложить вам, господин ротмистр. — Довольно чинов! Снова вспылил Щербаков. — Я тебя спрашиваю без всяких чинов! — и не в силах удержаться, закатился веселым смехом:— О-хо-хо! Ну и Урусов! Ну и уморил! Да с тобой можно завоевать Европу! О-хо-хо! И вдруг, оборвав смех, озабоченно поглядел на офицеров. — Эх, господа, господа! Горячие головы! Жалко мне вас. Могут быть крупные неприятности. Однако и Дика жаль. Хорошо, я согласен. Только смотрите в оба. Держитесь начеку. Ты, Мика, сегодня вечером собери молодежь в бильярдной, а я сейчас же займусь стариками. — Корнет Урусов! — с деланной строгостью выкрикнул Щербаков! — Извольте неотлучно оставаться при мне! — и уже улыбаясь, добавил: — Сегодня я тебя буду натаскивать. Понял? — Понял! — засмеялся Урусов. — Итак, до вечера ни гу-гу! Едем, корнет! Щербаков пропустил мимо себя эскадрон и повернул с Урусовым в ближайшую улицу. Ингистов дал шпоры и поскакал догонять эскадроны. А вдоль главной улицы, колыхаясь в такт шагу, шли городом эскадроны черных гусар и, навстречу веселым солнечным улицам гремела и ширилась гусарская песня: Тут наш ротмистр подлетел, Веселиться нам велел: — Веселитесь ребята! Но заглушая окрик поручика, весенний воздух разрывался бойкими голосами: С права фланга и налево Все кричали мы ура! Все кричали мы ура За здравие царя! Апрельский день блестел яркими солнцем и в чистом лазурном небе весело звенели первые жаворонки… Между тем, Щербаков говорил Урусову: — Вот, что душа: генерал-инспектор кавалерии, великий князь Николай Николаевич, заруби себе на носу, терпеть не может зеленую молодежь и, как только увидит твою воинственную физиономию, то с места в карьер отправит тебя под арест! Для него корнет это тоже, что для севильского бычка красная тряпка. От твоего изящества он сделает вид, что падает в обморок, но упадет не он, а ты. Он не только такую зелень, но и старых генералов тычет на «ты» и вертит ими вокруг пальца, как корнеты вертят красавиц! Понял? — Выходит, что мне ехать нельзя? —Выходит — Позвольте, господин ротмистр, что я мальчишка, что-ли? — Мальчишка. — Но позвольте. — Не позволяю. Молчать! Слушай и наматывай на ус, который у тебя скоро вырастет, Николай Петрович! Зверюга косматый! Неужели ты думаешь, что я допущу корнета Урусова остаться в стороне в большом деле? — Значит я еду! — Нет, ты не едешь. А, если будешь много разговаривать и перебивать, старших, то отправишься под арест. Понял? А теперь молчи и слушай. Самую главную часть этой затеи должен выполнить ты. — Я? — даже привскочил в седле Урусов. — Сегодня вечером, тебя в бильярдной не будет. Сегодня, вместо бильярдной, ты отправишься к полковнику Наживину, куда к тому времени будет принесен старый доломан Дика. Этот доломан ты отнесешь на квартиру Ингистова и сделаешь так, чтобы об этом, кроме тебя никто не знал. Урусов уже готов был прямо с коня броситься на шею ротмистра, но в этот момент они подъехали к дому Щербакова. Корнет крепко пожал руку старшего товарища и, дав шпоры, сломя голову поскакал к полку. А Щербаков весело посмотрел ему вслед и еще веселее подумал: «Ишь, сорвиголова!» — и вспомнил, как и сам был когда - то корнетом. II — Ты это, брат, что-ж подвираешь? — выговаривал на конюшне Кутузову молодой солдат Агриненко. — Все песенники, как по нотам, а ты промеж нот! Иному и нарочно не спеть! Кутузов вздохнул тяжело и сказал: —Вот, справлюсь с конем и такое расскажу, вам про Дика, что рты разинете. Дело сурьезное. Вчера я Дика на улице встретил, когда на поверку спешил. Шел я с нашим Гершковичем из третьего эскадрона. Вижу – идет Дик черней тучи. Испужался и я, в первые ворота стебанул и гляжу в щелку. Вытянулся Гершкович во фронт, ну, думаю, распекать будет; уж больно сердит с лица. А он подошел к нему, поздоровкался, положил руки на плечи, посмотрел в глаза и полез в карман. И вдруг, что-бы вы, братцы подумали – подает ему ассигнацию. Дал он ему рупь, а глаза-то, Гершкович разсказывал, такие, что верите-ль мне, расплакаться человеку. Таким его Гершкович никогда не видел. — Перехитрил, брат, тебя еврей. Пропал твой рупь. — Спужался я, братцы. Уж больно с лица лют. — С лица-то он лют, а души такой нигде не сыскать! – сказал унтер Пигалица и задумался. Дик!... Дик!... Дик! Во всех эскадронах только разговору было, что о замене Дика новым командиром полка. Говорили на конюшнях, на кухнях, в околодке, в швальне, в канцелярии, в караулах, в офицерском собрании, в частных квартирах. Событие было не заурядное: стараго Александрийскаго гусара, с юнкера до полковника, до командира полка включительно, проведшаго свой век в черных гусарах произвели в генерал-майоры и старый бессмертный Александрийский гусар снял черный доломан и облачился в обще-генеральский сюртук. Старого бессмертного гусара отняли от родного полка и сделали из него обыкновенного генерала. Что-ж, терпи гусар, это царская милость. И гусары тянулись. От рядового до штаб-офицера все, как один, и не роптали, знали службу и приняли эту «милость», как неизбежное. В тот прошлый век наши деды твердо и неуклонно следовали долгу присяги, верности и порядку. У каждого века свои взгляды на вещи. Жизнь есть жизнь. И мы перед грядущими столетиями дикари. Бесспорно только одно, что доброта человеческая может искупить зло, и ни какие социальные сдвиги без этой доброты ничего не сделают… И хотя старым друзьям Дика было тяжело расставаться со своим командиром, но их утешала надежда на новую царскую милость, которую они решили испросить через генерал-инспектора кавалерии и на которую отчаянно пошли головорезы вроде поручика Ингистова. Но об этом потом. Сильнее всех переживал удар генеральский деньщик Бубликов, оставшийся по вольному найму у Дика. И с того дня, как Дик облачился в генеральский сюртук, у доброго Бубликова пропало всякое уважение к Дику. — Ну вот, вы и генерал и ваше превосходительство, — говорил он, — а нешто вам это приятно? — Да ты, дурак, с ума спятил?! — Я-то? Никак нет ваше высоко..., виноват, ваше превосходительство. Променяли ястреба на ворону. — Молчать! ревел в негодовании Дик. — Мерзавец! Как ты смеешь о царской милости?! Да разве генеральский мундир ворона?!... — Да нешто я про мундир? Я про себя. Жалко мне Вас, Кузьма Егорович! Отказаться-бы вам от этой награды. — Скот!! Выходилъ из себя Дик. — Искалечу! — Сделайте одолжение!, петушился приосаниваясь Бубликов. — Бывало, гусарский полковник Дик, слов плохих не говаривал, а может это у генералов мода такая, — калечить. — Да понимаешь - ли ты, болван, что ты говоришь? — И очень мы все понимаем! А вот вы нас понять не могите. — Да ты послушай, Степан, да ты пьян, что - ли? —Черный гусар, ваше превосходительство, выпивши бывает, а пьяным — никогда. — Пошел вон!! – снова заревел Дик. — Понимаем! печально сказал Бубликов и понуро пошел к двери. — Стой! Да что-ж ты, скотина, понимаешь? – удержал его Дик. — Да уж мы понимаем... — Вон!! Вон!! – снова вышел из себя генерал. Как-то вечером, Дик проходил мимо вытянувшегося в струнку Бубликова и, глядя на его усмешку спросил: — Это отчего у тебя, Степан, морда кислая? — У Александрийских гусаров, ваше превосходительство, Кузьма Егорыч, мордов нету. У них голова. — Молчать, грубиян! Распустился совсем. Ты думаешь, что по вольному найму, так я тебя не согну? Посмотри, что у тебя в гардеробе делается. Со вчерашнего дня сюртук не почищен. — Сюртук не доломан, чего его чистить? – угрюмо ответил Степан. — Да ты, что-ж это, опять? — Увольте лучше меня, Кузьма Егорыч. Ей-Богу увольте. Сердцем я изошелся. Десять лет при вас доломаны чистил, а теперь – новая линия – сюртуки чисти. И не идет к вам этот сюртук, ваше превосходительство. — Идиот! Не понимаешь, что говоришь. Морду не дуй! — Воля ваша, Кузьма Егорович, можете и бить. Теперь не то, что раньше. Черные гусары ценили солдат, были им, что отцы. Эх, вспомнишь, и слеза прошибает!... Дик закусил губу и молча посмотрел в глаза Бубликову. Тот ясными, простыми и преданными, как у собаки, глазами, встретил взгляд генерала и недружелюбно опустил голову. Тогда Дик положил на плечо деньщику руку и тихо сказал: — Друг ты мой, старый! Гусар ты мой преданный. Вижу, что любишь… — Бог видит! – срывающимся голосом ответил Бубликов. — Не режь ты меня, Степан Семенович! Разве не видишь, что самому мне невмоготу? — Вижу! — еще тише ответил деньщик — и в голосе его послышались слезы. — Все вижу, Кузьма Егорович, знаю, что от сюртука подлого и вам тошно. — Дурак ты, братец! — резко отстраняясь от него, оборвал Дик. — Да разве можно говорить так о царской милости?! — Известно, нельзя. А скажи мне сейчас царь: «Чего хочешь, Бубликов? Генеральский сюртук или обратно в полк самым последним гусаром?». И я ему прямо скажу: «Казни или милуй, ваше императорское величество, но пошли ты меня самым последним гусаром в Александрийский полк, только избавь от этого сюртука! — Пошел вон, болван! — снова рассвирепел Дик и затопал ногами. И вконец разобиженный Степан шел в свою каморку и, схватив щетку, с таким остервенением принялся чистить генеральский сюртук, точно это был его злейший враг. III А вечером, сидя в гостях в третьем эскадроне, Бубликов неторопливо рассказывал: — И какой - же он был братцы, расчудесный человек! Такой он был человек, что может по всему свету и людей таких не бывает. Вот, каким был наш Дик! Приехал это я, значит, с побывки. А в кухню-то, случись, зашедши сам Дик. —Здорово, говорит, Бубликов! —Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Ну, как, говорит, погулял? Так и так, ваше высокоблагородие, сундучок скрали. — Как скрали? Кто скрал? Приехал, говорю, я в Питер, а кругом по вокзалу офицеры и генералы. Растерялся. Тут какой-то человек и говорит мне: — Давай, говорит, гусарик, помогу тебе сундучок нести, а то неспособно тебе господам офицерам честь отдавать. Взял он у меня сундучок и пошел. Пошел себе и ушел. Как, говорит, ушел?! Не могу, говорю, знать. Ушел. Отдал я честь на право, отдал налево, ан–глядь — человек с сундучком и ушел. Унес, подлец! Засмеялся Дик и спрашивает: — А что у тебя в сундучке было? А все, говорю, ваше высокоблагородие. Портянки, исподних две пары, четыре рубахи, чай, да еще фунт колбасы, водки пол штофа, лошадиная шкилета на картинке, фершал подарил для науки и еще всяко барахлишко. Вот какой это расчудесный человек был! Такого командира земля еще не родила! — А теперь - то он какой? — спросил, раскрасневшийся от любопытства унтер-офицер Жмыха. — Лют! – насупив брови, сказал Бубликов. — Да и будешь лют, когда полк отобрали, когда с человека гусарский доломан сняли! —Так ведь то-ж повышее! Теперь у него генеральский чин! Теперь он не полком, а бригадой командует! — бойко выпалил белобрысый гусарик и вопросительно поглядел на Жмыху. — Дурак! — сказал ему унтер-офицер. — Куцая твоя голова. Всю жизнь в доломане и вдруг сюртук!... — Так ведь он генеральский! — опять вставил гусарик. — А что с того? – грубо оборвал Бубликов. — Эта, брат, генеральская форма у всех кавалерийских генералов, а командирский – черный... Вчера я ночью босиком подошел к кабинету, а он сидит за столом опершись на руку и глядит на свой гусарский патрет. Приоткрыл я двери и говорю тихо: — Эх, говорю Кузьма Егорыч!... — Это генералу - то? — перебил белобрысый. — А мне што? — ухмыльнулся Бубликов.— Вот и говорю ему: Эх, говорю, Кузьма Егорович! Не вернуть вам черного доломана! А он посмотрел на меня и говорит: Пошел вон, болван!... Покачал головой, сплюнул и с досады пошел к себе. — Неушто и сплюнул? — опять спросил белобрысый. — В генеральском – то кабинете и сплюнул? —Эх! брезгливо отмахнулся Бубликов. — Какой он мне генерал? Это он вам, да господам офицерам генерал, а я человек вольный; хочу служу, хочу нет. — Да как это ты Степан по генеральским кабинетам и вдруг, босиком? — Сил нет! — вздохнул Бубликов и опустил голову. — А что за пакет нес к Наживину? спросил Жмыха. — Пакет? — растерялся Бубликов. — Да нешто ты видал? — Не видал-бы, не спрашивал. — А я, братцы, вставил молодой гусар, сбеганул в лавочку для господина вахмистра. Так видел, как от полковника Наживина корнет Урусов с каким-то большенным пакетом вышел! — А ты вот помалкивай! Старый командир томился не меньше Бубликова. Был-ли он рад производству? И да, и нет. Пришлось снять черный доломан и облачиться в обще-генеральскую форму. Жгли ему плечи генеральские погоны. Так и сорвал-бы их и влез-бы в привычный доломан. Но, — царская милость, движение по службе, все это не шутки. Закусывай седой ус и держи голову выше. — Знаешь что, Мурка? – говорил он скорбно жене. — Сдается мне, что недолго я буду носить генеральский сюртук! — Да Господь с тобой, что ты! — Предчувствие такое. Или умру, или уйду в отставку. Сил не хватает. Ведь с юнкера врастал в доломан! Поеду в Петербург къ государю и прямо скажу: «Не могу, ваше величество... видит Бог, не могу!» Зачем такая обида? —Этого-бы еще не хватало! приходила в ужас жена. — Государь обласкал, государь наградил, а ты какую-то чушь мелешь. — Не могу, хоть убей, не могу! Помнишь у меня в полку еврея Гершковича? Бравый еврей! Не люблю их, а этот из гусаров гусар! Красавец! Картинка! Повстречался вчера, вытянулся во фронт, а мне его обнять хочется и... боюсь, что расплачусь. Ах, ты, думаю, сучий сын, свет ты мой, черный гусар! А меня на бригаду и в генеральский сюртук… Гершкович, Гершкович, счастливая ты скотина! — Но, милый, зачем-же так выражаться? — Счастливый, думаю, ты скоти…, дал ему рубль. Вот тебе гусар на водку! И больше бы дал, да при себе не было. Обалдел мой гусар. — Ах, Кузьма Егорович, опять же выражения! Никогда с тобой этого не было. — Посмотрел я в его удивленную морду и, поверишь-ли, слезы навернулись. — Ну вот, опять «морда». Зачем эти слова? — Плевать мне, дорогая, на выражения! Да что Гершкович! Кобыла у нас была в четвертом эскадроне, вислоухая, безобразная и кличка «ворона», пристрелить-бы ее, эскадрон портила! А преврати меня судьба в эту кобылу, да посади на меня Гершковича, глазом-бы не моргнул, только морду задрал-бы выше!... — Ах, опять раздражаешься!... Но Дик ее не дослушал. Он отмахнулся и ушел в кабинет. И, когда он, запершись, взглянул в окно, то увидел, что на суку сидит ворона и недружелюбно косится на его сюртук. IV — Господа, мы уже все в сборе, зачем-же нам дожидаться Зубова? Ингистов скосил глаза на корнета и сухо оборвал: — Корнет, прошу вас не распоряжаться! — Виноват, господин поручик! Втянулся Горский. — Ну, то-то. Извиняю. Все знали, как тепло дружил Ингистов с Горским и на такое цыканье всегда улыбались. Обижался один Горский и на едине выговаривал другу: — Ну, что за свинство одергивать при всех? Ты ставишь меня в неловкое положение. — Что?! Вскакивал Ингистов. — Свинство? Да вы это с кем разговариваете? — Виноват! Опять вытягивался корнет и делал печальное лицо. — Ну, то-то! буркал Ингистов и через минуту дружески обнимал своего любимца. — Господа, где-же Зубов? — Час тому назад его видели, как он у собрания поймал Кутузова и обучал его петь. — Ну, что за ерунда! Его ждут, дело серьезное, а он возится с Кутузовым. — Корнет Сомов, поищите, ради Бога, поручика Зубова. — Зубов! — Зубов! — Да где-же Зубов? А между тем. Общий любимец собрания поручик Зубов, сидел, развалясь на диване в библиотеке и, обнимая юнкера Штакельберга, хмельной и веселый, пел, размахивая в такт свободной рукой: Бывало, в черных доломанах, Мы сидим, кутим и пьем. Вино кипит в наших стаканах; Александрийцам нипочем!... — Пой юнкер! Пой, это тоже служба! И оба довольные и радостные запели дальше: Однажды нам сказал майор: – Друзья, на свете все пустое – Чины, богатство, слава, – вздор!... А что-же поручик наш молчит? Бедняк диету соблюдает… Но Штакельберг подняв бутылку, неожиданно перебил Зубова: — А там, подальше в уголку Корнет, влюбленный на диване. И с ним дежурный по полку. И пьяный юнкер в доломане! Но в библиотеку входил Ингистов с Горским. — Зубов; всплеснул он руками. — Зубов, да ты с ума сошел! — А что? — Как, что? Тебя все ждут в бильярдной! — Как в бильярдной? А я понял, что мы соберемся в библиотеке и удивляюсь, чего вас так долго нет. — Зубов, Зубов! Никак ты уже? — Я? Нет! Ей-Богу только бутылку вина, и то полам с юнкером. Ну, не ворчи, не ворчи. Иду! Юнкер Штакельберг! Что-бы к моему приходу быть, как стекло! Да вот еще что: извольте на свободе подумать о пользе огородничества на островах Франца-Иосифа! В бильярдной давно ждали Зубова и когда его привели и усадили за стол, поручик Ингистов объявил, что с разрешения господ эскадронных офицеров, заседание следует считать открытым. — Господин ротмистр Щербаков не откажите ознакомить господ офицеров с целью собрания! В комнате сделалось тихо, что было слышно, как у нервного корнета Нарышкина позванивали шпоры. V Маленький, сухой генерал с Георгием в петлице, с лицом в кулачок и с бегающими из под желтых бровей острыми, маленькими глазами, обходивший прибывших на прием к великому князю офицеров, с удивлением остановился перед группой черных гусар. Во главе их, несколько выдвинувшись вперед, стоял поручик Ингистов. — Как?! Целой кучей на прием к великому князю?! Что это значит господа? — Ваше превосходительство! – отвечал за всех Ингистов. — Мы имеем свое семейное дело к его императорскому высочеству. — Все это хорошо! – сказал генерал. — Но, когда господа одного полка, являются группой к генерал-инспектору кавалерии, то это, простите, похоже на какой-то (генерал хотел сказать «бунт», но во время спохватился и сказал), на какую-то демонстрацию. Доложите, по начальству и пусть командир полка письменно изложит ваше дело его императорскому высочеству. — Простите, ваше превосходительство! – все также невозмутимо ответил Ингистов. — Но мы явились в данном случае на прием не к генерал – инспектору кавалерии, а к своему шефу, к шефу Александрийских гусар, каким является его императорское высочество. Мы, офицеры, хотим говорить с ним, как с отцом, как с опорой и надеждой полка, как с другом черных гусар, как дети со своим отцом! А в этом, ваше превосходительство, вы нам не откажете! — Гм!... — сказал генерал и на секунду, опустив голову, задумался. —Пожалуй, это ваше законное право. Я доложу! — и звякнув шпорами, направился к дверям кабинета. Вот тут-то, у каждого пробежали мурашки по спине. Каждый почувствовал, что отступать уже поздно! А держать разговор щекотливого характера с таким человеком, каким был великий князь Николай Николаевич старший, – дело очень серьезное! Возможности были самые невероятные, самые мрачные; срыв карьеры, разжалование в рядовые, отдача под суд, неприятности ни в чем неповинному Дику и Бог еще знает до чего могла-бы довести строгость этого всесильного человека. Но смущение их продолжалось не долго: не успел еще Ингистов произнести побледневшими губами: — Тянись, гусары! – как дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился дежурный генерал. — Господа офицеры Александрийского гусарского полка! – не прикрывая дверей, громко произнес сухенький генерал. — его императорское высочество просит! Ингистов и шестеро головорезов перешагнули порог. Пред ними, за большим рабочим столом, сидел полу-бог всей русской кавалерии. — Здравствуйте, мои дети! – подымаясь из-за стола, – сказал великий князь. — Здравия желаем, ваше императорское высочество! – хором ответили гусары. — Вы, что-же это, одни, или каждый со своим эскадроном?! – насмешливо спросил великий князь и строго посмотрел на офицеров. Ингистов сделал шаг вперед и заговорил. А Ингистов умел говорить. И по мере того, как креп голос поручика и лицо его, то вспыхивало румянцем, то становилось бледным, как матовое стекло, – морщины на лбу великого князя собирались в тяжелые складки, а из под бровей сверкали и сверкали на Ингистова такие взгляды, от которых у безпечного и жизнерадостного Зубова, стоявшего за спиной Ингистова, сжималось и останавливалося сердце. — Вы, ваше императорское высочество, – говорил между тем Ингистов, и пружиня грудь, смело глядел в глаза великому князю, – можете все сделать! Ваше содействие найдет отклик у государя. Ведь только подумать, что наш дорогой генерал Дик, лично вам известный, как доблестный офицер, начавший службу в гусарском Александрийском имени вашего императорского высочества полку, с юнкера, никогда не снимавший черного доломана, принужден теперь… — Что теперь?! – резко перебил великий князь. Ингистов даже екнул, а у Зубова начался тик в правом глазу. — По вашему, генеральский сюртук не стоит черного доломана?! – загремел великий князь и даже сделал шаг в сторону офицеров. — Или вы дураки (он в сердцах даже сделал на «дураки» ударение 1) думаете, что я решусь беспокоить монарха по вашей просьбе?! Чего вы хотите?! Дать Дику генеральский доломан?! Где-ж это видано? И что за непорядки вам лезут в головы? Или, быть может, из-за вашего Дика сделать Александрийцев гвардейским полком, в которых всегда командирами генералы?! Да вы что у меня с ума спятили? — Генеральский сюртук не стоит черного доломана?! — Не стоит!! как-то отчаянно выкрикнул Ингистов.— Ей - Богу не стоит, ваше императорское высочество! — и сам побелел. — Да ты совсем дурак! — не ожидая такой дерзости и теряя свой тон, проговорил великий князь. — Да вы, что же, это, бунтуете? — Не стоит! Не стоит! — уже все в один голос закричали гусары. И перебивая друг друга и, окружив своего шефа, возбужденные, со слезами на глазах, принялись они упрашивать всесильного человека. Какая это награда для гусара, если у него отнимут доломан?! — Ого! — подхватил великий князь. Но дальше ему говорить не дали; все, как один звякнули шпорами, вытянулись и опять загалдели на все голоса. И надо отдать справедливость этим бравым головорезам, что галдели они так трогательно, так ласково, и с такой подчиненной солдатской нежностью глядели в глаза своему шефу, что стальное сердце полу-бога дрогнуло и он, обняв Ингистова, прижал его к себе, продержал мгновение и слегка оттолкнув, тихо сказал: — Спасибо гусар! Спасибо мои дорогие гусары! Так могут любить лишь воистину хорошие дети! Спасибо!! – и тотчас приняв суровый вид и усаживаясь за стол, крикнул: — Убирайтесь вон! Пошли, пошли все! Пристали, как черти! Ладно, сегодня-же доложу государю. Убирайтесь, говорят вам! А завтра приходите за ответом. И когда все, звякнув шпорами, отошли к двери, он крикнул им вслед: — И не надейтесь! Наверное, ничего не выйдет! Наверное, ничего!... А оставшись один, задумался на минуту. Потом встал и, как-бы боясь передумать, резко позвонил в колокольчик. — Отменит прием и немедленно подать экипаж! И уже через пять минут выехал во дворец. VІ Не прошло и получаса с посещения его офицерами, как он стоял перед императором Александром Вторым и просил всемилостивейшего соизволения на ношение генерал-майором Диком генеральского доломана Александрийский гусар. — Что тебя заставляет просить за этого Дика? – сказал царь. – Ведь это, если хочешь, противозаконная просьба. — Что заставляет? Дети! Дети пришли к отцу и со слезами на глазах просили за старшего брата. — Какие дети?! — Мои! Черные гусары! А что просьба противозаконная, то и ты готов нарушать законы, когда в тебе заговорит сердце не царя, а простого человека. Вот был крепостной закон, однако, ты его нарушил по человеколюбию. — Верно! — И вот, сделайся на минутку простым человеком и снизойди на просьбы людей, тебе преданнейших. — Да что же это за легендарный Дик, ради которого офицеры берут нахрапом великого князя и инспектора кавалерии, а тот берет нахрапом царя? — Дик мой старый однополчанин и твой слуга. Он всю жизнь не снимал черного доломана. Он с чина юнкера в Александрийском полку. Может быть, – не в пример прочим? — Не знаю, как Дик, но гусары у тебя дикие! – засмеялся царь и потянулся за пером. — Быть посему!... VІІ В тот памятный для всех Александрийцев день, Бубликов (уже успевший побывать у приехавших из Петербурга офицеров), стоял в своей комнатке перед генеральский сюртуком и добродушно показывал ему кукиши. — Что взял?! Ишь, как генерал поперек койки развалился! На-ко, выкуси… А к обеду у Дика, совершенно неожиданно для него стали собираться его бывшие офицеры. И по мере того, как появились все новые гости, Дик приходил в немалое изумление: «С чего-бы они? Наверное какую-нибудь шутку задумали, что-бы развеселить бывшего командира. Эх вы, гусары мои гусары!...», и спросил генеральшу: — А что. Мурка, у тебя найдется чем накормить эту ораву? — Найдется! – улыбнулась жена. И ему стало ясно, что и генеральша в каком-то веселом заговоре. Наконец, когда собрались все офицеры и, генеральша позвала их к столу, дверь гостиной широко распахнулась и вошел Ингистов. Он держал большой сверток и лицо его дышало восторгом. В то-же время из коридора просунулась в дверь веселая физиономия Бубликова и тотчас исчезла. Дик, ничего не понимая, глядел то на Ингистова, то на остальных офицеров. Ингистов откашлялся и подошел к генералу. Все поднялись, вытянулись и замерли. — Ваше превосходительство! – глубокоуважаемый наш Кузьма Егорович! Разрешите поднести вам высочайшую милость! С этими словами он развернул пакет и все увидели блестящий серебром, черный генеральский доломан. Дик вздрогнул, протянул руки, бросился к Ингистову, обнял его и… заплакал. — А это, – выступил вперед Зубов и подал Дику конверт, – это вашему превосходительству поручил передать (и он низко поклонился) свое поздравление и привет генерал-инспектор кавалерии его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич, наш обожаемый шеф! — Ура! – грянули офицеры. Дик почувствовал, что теряется, что нервы его не выдержат, и что-бы овладеть собой он спросил: — Но, как-же вам, господа, удалось достать мерку моего доломана? — А тут, ваше превосходительство, – выступил вперед ротмистр Щербаков, – виновных трое: ваша многоуважаемая супруга, корнет Урусов и ваш верный слуга Бубликов! В это время в дверях появился Бубликов и, улыбаясь во весь рот, спросил генерала. — А что теперь делать с сюртуком? — А вот что! — и Дик, сбросив при всех сюртук на пол, быстро надел доломан и начал топтать ногами генеральский сюртук 2) 1) Эта подробность введена, как абсолютная историческая правда. 2) Эта подробность введена в рассказ со слов александрийца Владимира Емельяновича фон дер Лауница, до чина полковника прослужившего в Александрийском полку и рассказавшего этот эпизод А. В. Яновскому. | |

|

| |

| Просмотров: 1551 | |

| Всего комментариев: 0 | |